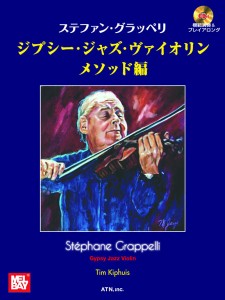

ステファン・グラッペリ ジプシー・ジャズ・ヴァイオリン メソッド編

定価3,780円(本体 3,500円+税)

著 : Tim Kliphuis (ティム・クリップハウス)

翻訳 : 少路 健介 / 佐々木 薫

監修 : 北床 宗太郎

難解な理論にとらわれずに ヴァイオリンの音をジャズに変身させる!

-

イージー・ジャズ・コンセプション クラリネット

著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)

-

リズム・トレーニング

著:大久保 宙

-

【日本語翻訳解説書付属】The Jazz Singer’s Handbook

著:Michele Weir(ミシェル・ウィアー)

-

12キーで練習するジャズ・ライン

著:Steve Rawlins (スティーブ・ローリンズ)

-

イージー・ジャズ・コンセプション テナー/ソプラノ・サックス

著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)

ジャズ・ヴァイオリン界、唯一無二の存在、ステファン・グラッペリが

ジプシー・ジャズの開祖 ジャンゴ・ラインハルトと活動を共にしていた30年代から、

その後60年代までの演奏スタイルの解析を中心にしたメソッド・ブックです。

クラシック経験がある方にとって心強い、譜面によるアーティキュレーションの説明や

インプロヴィゼイション(アドリブ)中のボウイングなどについてもカバーしてあります。

そして、本書の素晴らしい点として、必要以上の理論について言及していない筆者の姿勢が上げられます。

どうしても教則本は裏づけを説明しがちですが、この点Tim Kliphuis氏は難しい所は敢えて説明せず、

それでもグラッペリ・サウンドに近づける様に配慮がされています。

もちろん、簡単なコードに関する知識も、スケールについても説明されていますので、

ジャズの基本的な内容は十分学ぶことができるでしょう。

いかにグラッペリ・スタイルに近づくかという視点から考えれば、ゴースト・ノートやハーモニクス、

スライドなどの技法は特に重要な項目といえます。

そして、開放弦を多用したり、ジャズを弾く上でスウィングさせやすいボウイングなども同じく大切で、

そのようなテーマの中で、コード・アルペジオを弾く練習などもあります。

後半ではチューンの、あるコード進行に対して、グラッペリがどのようなアプローチで弾いているのかの説明があります。

30年代から60年代という幅広い時代を取り扱っているため、マイナー・コードに対するアプローチも変化するなど、

グラッペリの演奏スタイルの変遷にも触れられています。

スラーに関しても同じく、60年代では以前の演奏よりも少なくなっているのです。

本書はステファン・グラッペリのように弾きたいという方はもちろんのこと、

ヴァイオリンでインプロをしてみたいという方へのジャズ・ヴァイオリン参考書としても十分役立つ内容であると言えます。

最終的に自分自身の演奏スタイルを形成する前に、上記に示したようなグラッペリのアプローチを理解しておくことは、

非常に有意義であり、それがそれぞれの演奏の裏づけとなり自信をもってインプロに向かうことができます。

グラッペリのソロについては、

Viper’s Dream

Minor Swing

Daphne

I Can’t Give You Anyhting But Love

Sweet Georgia Brown

Nuages

が譜面になっています。

さらに付属CDには細かいフレーズ単位での模範演奏が収録されていて、このスタイル習得にとても有効であり、

上記チューンの伴奏も入っているため、それを鳴らしながら演奏をするとさらに効果的です。

この書籍が英文ではなく、日本語で学ぶ事ができるという点も大きなアドバンテージになるでしょう。

多くの方々にぜひ読んでいただきたいと思います。

そして、ジャズ・ヴァイオリンを楽しむプレイヤーがもっと多くなるように願っています。

執筆者:北床 宗太郎

~北床 宗太郎 プロフィール~

http://www.sotarokitatoko.com/

1980年生まれ。法政大学入学後、まもなくジャズ・ヴァイオリンに出会う。

2005年アメリカにてジョン・ブレイク氏に師事し、実践的なジャズの練習方法を学ぶ。

ジプシー・スウィング・バンド note noire(ノート・ノアール)のヴァイオリニストとしても活躍、

2007年には、ノルウェーのホットクラブ・レコードのコンピレーション・アルバム

「Django Festival Vol.5」に演奏曲が収録された。

ライブ活動だけに留まらず、オリジナルの作曲、童謡やポップスのジャズ・アレンジ、

ポップスのCDレコーディングにも参加、音楽教室でヴァイオリン講師としても活動。

2010年、11年にはアメリカのヴァイオリニスト クリスチャン・ハウズ氏と共演し

ジャズ・ヴァイオリン・ワークショップを開催。プレイヤーとしてはもちろん、

エデュケーターとしても活発に意見交換を行っている。