-

イージー・ジャズ・コンセプション クラリネット

著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)

-

リズム・トレーニング

著:大久保 宙

-

【日本語翻訳解説書付属】The Jazz Singer’s Handbook

著:Michele Weir(ミシェル・ウィアー)

-

12キーで練習するジャズ・ライン

著:Steve Rawlins (スティーブ・ローリンズ)

-

イージー・ジャズ・コンセプション テナー/ソプラノ・サックス

著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)

ATNは音楽専門の出版社です。

HOME ≫ レコメンドブックス ≫ エッセンシャル・ジャズ・ライン ジョン・コルトレーン・スタイルの探究 B♭ Instruments

エッセンシャル・ジャズ・ラインの探究シリーズ は、さまざまな有名ミュージシャンのプレイ・スタイルに近づくための教則本シリーズ・・・と言うとカタい感じですが、そのプレイヤーがよく使った単語(ヴォキャブラリー)を真似るためのフレーズ集(あるいはパターン集)です。

ジャズでは即興演奏に個性が表れることが多々ありますが、あるプレイヤーの演奏内容を知りたければ(またはそんな風に演奏したければ)、そのプレイヤーがどんなヴォキャブラリーを使っているのかを知らなければいけません。そのために、昔から行われてきた練習方法の1つが耳コピ。そしてもう1つ、パターン集的な教材の使用です。有名なところでは、Oliver Nelson (オリバー・ネルソン)のPattern for Improvisation なんかがありますね。

例えば、英語などの語学の場合を考えてみましょう。基本的な単語を身に付けていないと、話すことも、聞いて理解することもできません。これは、音楽でも同じことが言えます。ある程度のヴォキャブラリーを身に付けていなければ、楽器で会話することはできないでしょう。入門/初級レベルのプレイヤーにとって、ヴォキャブラリーを少しでも増やすことはとても大事なことなのです!もちろん、その先にはジャズという言語での「文法」にあたる練習もあります。

あらゆる種類の楽器プレイヤーにとって、練習の際にウォームアップをかねてパターンを用いた練習を行うことはよくあることです。

そこでせっかくなら、

あるプレイヤーがよく使ったパターンが集中的に掲載されていて、

それらのヴォキャブラリーを活用するための解説もある・・・

という教材なら、すごく親切で使いやすい「練習の友」になるはず・・・ということで本シリーズの出番です!

以下、ジョン・コルトレーン・スタイルの探究 B♭ Instruments (トランペットやテナー/ソプラノ・サックス用)を例に、使い方を詳しく見ていきましょう。

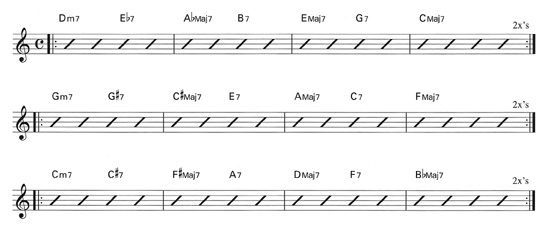

Ⅴドミナント7thコード

Ⅰメジャー7thコード ごとに基本パターンが、多数提示されています。

それらを付属CDと一緒に12キーで練習していきます。

次に、コードごとのパターンをプログレッションに当てはめます。

掲載されているプログレッション・パターンは、

ロングⅡ-Ⅴパターン

ショート・マイナーⅡ-Ⅴパターン

ショートⅡ-Ⅴ-Ⅰパターン

ロングⅡ-Ⅴ-Ⅰパターン

マイナーⅡ-Ⅴ-Ⅰパターン

ターンアラウンド・パターン などです。

仮に、

マイナー・コード・フレーズを2つ

ドミナント7thコード・フレーズを3つ

メジャー・コード・フレーズを2つ

をマスターすると、それらを組み合わせて12通りのⅡ-Ⅴ-Ⅰフレーズを作ることができます。

もちろん、すべてのフレーズは付属CDと一緒に12キーで練習できます。

パターンを活かすための一般的なジャズ・スキルについても解説しています。

具体的には、

ガイド・トーン

ビバップ・スケール

スカラー・パターン

3rdから♭9thへの動き

オーグメント・ドミナント

コードのアッパー・ストラクチャー

ターゲッティング

代理コード などについてです。

さらなる応用として、コルトレーン・チェンジの解説/エクササイズ/応用例を提示しています。

付属CDには、上記の譜例を含む練習用のプレイアロング・トラック以外にも

一部テナー・サックスによる模範演奏が収録されています。

テナー・プレイヤーは、日本ではまだあまり知られていないKim Bock(キム・ボック)ですが、

音色やフィールが素晴らしいのでぜひ参考にしましょう。

また、プレイアロング・トラックはよくあるピアノ・トリオではなく、ギター・トリオです。

音の厚いピアノ・コンピングよりも、ギターの方がより効果的な(シビアな!?)練習になるでしょう。

ここまでの内容から、かつてPatterns for Improvisationをやったことがある方は、「なんて親切なんだろう!」と感じているかもしれません。Patterns for Improvisationの場合、コードは表記されていません。ということは、そのパターンの使いどころを自分で考える練習をする、という上級者向けの使い方になります。

しかし、パターン集が一番必要になるであろう入門/初級ユーザーにとって、同時にいくつものことを考えながら練習しろというのは酷なもの。1つのパターンとコードの関係が分かりやすく提示されていることは、とても重要なのです。これにより「いつどんなときにそのパターンを使うことができるのか?」を、目と耳の両方から理解することにつながります。

ちなみに、ここで言うコルトレーン・スタイルとは、Giant Stepsまで(バップ後期まで)のスタイルを指しています。その後のポストバップ/モーダル/フリーなどのスタイルを理解する上でも、土台となったバップ期のスタイルを知ることには大きな意味があります。

基本的にはインプロ入門/初級プレイヤーにおすすめですが、そこはやはりコルトレーンだけあって、楽器のスキルはそれなりに必要です。

テナー・サックスを例にすると、

● ハーモニック&メロディック・マイナー・スケール12キー

● それらのスケールのダイアトニック・インターヴァル

● ダイアトニック・コード・アルペジオ

などが吹ける(または、簡単なキーは吹けるが難しいキーは練習中)というくらいのプレイヤーなら、すぐに取り掛かれます。

もちろん、中級者/上級者がウォームアップに使うこともできます。

コルトレーンは、一般的に難しい音楽家という印象が強いかもしれません。しかし、一度確立したスタイルをかなぐり捨ててまで新しい音楽を目指して進化し続けたその生き様は、現代のミュージシャンたちにも強烈なインパクトを与え続けています。あなたのオリジナル・スタイルを構築する上でも、コルトレーンのスタイルを基礎から学んでみることはきっと役に立つはずです。

また、エッセンシャル・ジャズ・ラインの探究シリーズ には、他にもさまざまなミュージシャン(チャーリー・パーカー、キャノンボール・アダレイ、マイルス・デイヴィス、クリフォード・ブラウン、ビル・エヴァンス、グラント・グリーン など)をフィーチュアしたものや、異なるキー・バージョン(コンサート・キー、E♭キーなど)もあります。あなたの楽器に合うバージョンもきっとありますよ!

執筆者:佐藤 研司

サクソフォン・プレイヤー、コンポーザー、アレンジャー、

リディアン・クロマティック・コンセプト公認講師。

バークリー音楽大学にて、ジョー・ヴィオラ、ジョージ・ガゾーンらに師事した後、

ジョージ・ラッセルのもとに学び、リディアン・クロマティック・コンセプトの公認講師資格を得る。

1998年に帰国以来、さまざまなシーンでパフォーマー、音楽講師として活動中。

トラディションは大事にするが、何でもありの自然派アーティストを目指し、

自作楽器での演奏なども行う。また、ATNの海外教則本、DVDなどの翻訳を担当。