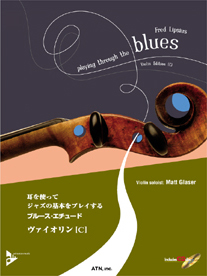

耳を使ってジャズの基本をプレイする

ブルース・エチュード ヴァイオリン[C]

定価3,024円(本体 2,800円+税)

著 : Fred Lipsius (フレッド・リップシアス / フレッド・リプシウス)

翻訳 : 佐藤 研司

監修 : -

郷に入っては郷に従え??

-

イージー・ジャズ・コンセプション クラリネット

著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)

-

リズム・トレーニング

著:大久保 宙

-

【日本語翻訳解説書付属】The Jazz Singer’s Handbook

著:Michele Weir(ミシェル・ウィアー)

-

12キーで練習するジャズ・ライン

著:Steve Rawlins (スティーブ・ローリンズ)

-

イージー・ジャズ・コンセプション テナー/ソプラノ・サックス

著:Jim Snidero (ジム・スナイデロ)

ジャズを演奏する上で、ブルースはそのアドリブ(インプロヴィゼイション)の基本となる要素のすべてが詰まっています。歴史的にもブルースはジャズの起源の1つであり、即興音楽の元でもあります。

日本ではクラシックで技術を磨いてきたヴァイオリニストがほとんどですが、ジャズを演奏する時、クラシックで培ってきた技術が逆に邪魔をしてしまうケースがあります。簡単に言えば、ジャズっぽくない演奏に聴こえてしまうのです。黒人霊歌や労働歌として発展してきた歴史があるブルースをオペラの歌唱法で表現しようとしてもミスマッチなのと同じことです。

ヴァイオリニストはクラシックを学ぶうちにあらゆる音符でビブラートをかけることが普通になってきます。これは器楽的に楽器の音色を響かせることを目的にしているからだと思いますが、ジャズになると、時にこのビブラートはアンサンブルを壊す原因になることもあります。全音の移動が多いクラシックに対して半音の移動が多いジャズと言う風に、その他にも違いがいくつかあります。

本書では、ヴァイオリンを用いてのブルースの模範演奏を聴くことができます。まずはじっくり聴いてみましょう。ビブラートの表記もありますが、そのかけ方は抑制されたものですし器楽的な響きを強調するようなものではありません。このようなアーティキュレーションと共に、ブルースでよく使われる7thコードの音使いなどを含めて色んなテンポとリズム、そしてキーで練習することが可能です。

全音の移動に慣れたヴァイオリニストにとって半音の移動を伴うブルース・スケールを習得できるよい教材にもなります。しかもFやE♭、Cという様に主要なキーで練習できるのも効果的です。もちろんマイナー・ブルースも入っており、これらを経験することでいわゆるブルース・フィールを身につける手助けになります。

もう一つよい点を上げるとすれば、リズムの豊富さです。スウィングは勿論、ブルースの原点であるシャッフルや、ファンク、ラテンやワルツまでカバーされていて、様々なリズムでブルースを体験できます。多くのヴァイオリニストにとって新鮮な気持ちで練習できるスパイスになるでしょう。曲ごとにテーマのメロディがあり、その後アドリブ(インプロヴィゼイション)が記譜されています。最後も曲を終わらせるメロディがついていて、ひとつの楽曲としても楽しめるような工夫がされています。

「郷に入っては郷に従え」という言葉がありますが、ジャズを演奏するにはまずジャズの歌い方に慣れる事から始めましょう。共通のフィーリングを持つことで、他のプレイヤーとのアンサンブルもより円滑に行う事が出来るのでよりよい演奏に繋がります。ヴァイオリン経験はあるけれど、ジャズの何からやっていいかわからないという人や、ブルースが苦手という人、そしてブルースという形式をより深く追求したいという人にもおすすめの一冊です。

執筆者:北床 宗太郎

~北床 宗太郎 プロフィール~

http://www.sotarokitatoko.com/

1980年生まれ。法政大学入学後、まもなくジャズ・ヴァイオリンに出会う。

2005年アメリカにてジョン・ブレイク氏に師事し、実践的なジャズの練習方法を学ぶ。

ジプシー・スウィング・バンド note noire(ノート・ノアール)のヴァイオリニストとしても活躍、

2007年には、ノルウェーのホットクラブ・レコードのコンピレーション・アルバム

「Django Festival Vol.5」に演奏曲が収録された。

ライブ活動だけに留まらず、オリジナルの作曲、童謡やポップスのジャズ・アレンジ、

ポップスのCDレコーディングにも参加、音楽教室でヴァイオリン講師としても活動。

2010年、11年にはアメリカのヴァイオリニスト クリスチャン・ハウズ氏と共演し

ジャズ・ヴァイオリン・ワークショップを開催。プレイヤーとしてはもちろん、

エデュケーターとしても活発に意見交換を行っている。